明天是闰六月的六月初一,意味着2025年有两个六月,一个是“前六月”,一个是“后六月”。

在民间,这样的月份有各种各样的讲究。

如老一辈人说过的:“前六月不远行,后六月宜穿红”、在一些地方,老话说:“闰月鞋,闰月穿、闰月老人活千年。”

这究竟是什么意思呢?具体有什么讲究呢?

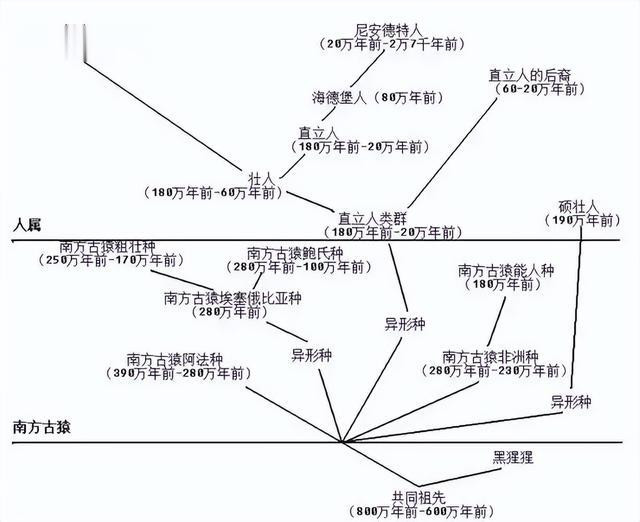

闰月的来历

2025年的农历有一个特殊点,一年之中出现两个6月,这种年份,一般20年才会碰见七次,那为何会有闰六月呢?

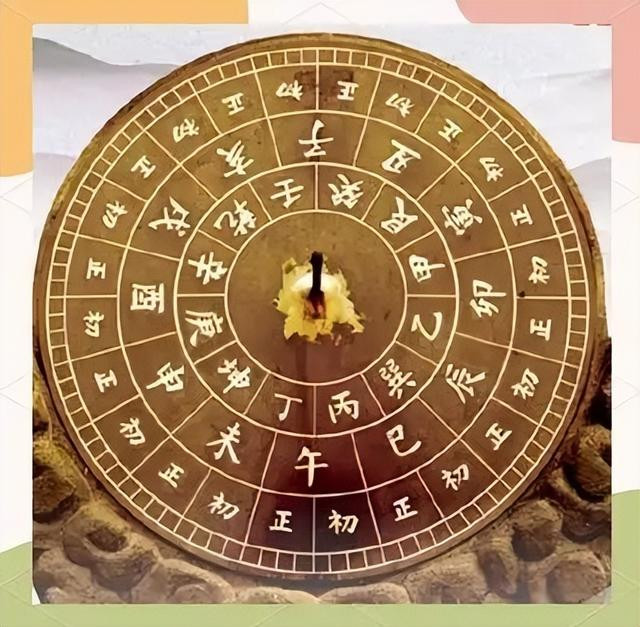

闰月是农历与阳历之间天文差异的产物。

由于农历一年比阳历年短约11天,每年都会产生天数的偏差,为了调和这一差异,便通过增加一个月的闰月来补充。

一个月是29天半,一年下来也就才354天,这样一算比阳历的365天少了十几天。

时间一长,年份和季节就对不上,冬天过成夏天,夏天跑到秋天,这样就开始乱套了。

老祖宗的智慧就显示出来的,如——“闰六月”。

当气候变化与节令发生错位时,农历的调节便显得尤为重要。

要知道,农历是要看天上的月亮数天数,这一现象不仅是天文现象,更与人们的生活息息相关。

在古代,农民依据农历安排耕作,闰月的出现提醒着人们调整农时,确保作物的顺利生长。

而在现代,闰月虽然不像过去那样直接影响农业生产,但它依然对传统节令、民俗和习惯起着重要作用。

不过,闰月在很多老百姓眼中 ,不是“多赚一个月”,而是“乱套了!”

一年从12个月变成了13个月,这不是乱套了吗?

所以,“闰月”也就被视为“虚月”,这段时间也就格外小心。

前六月

“前六月不远行”是中国传统中的一项禁忌,源自古人对夏季炎热气候和身体健康的深刻理解。

每年的六月正值酷暑,天气炎热且多雨,外出旅行不仅增加了中暑的风险,还可能带来交通不便、突发疾病等健康问题。

尤其对于体弱群体,外出远行的风险更大。

这项禁忌的起源可追溯到古代社会,当时的交通工具简陋,旅途艰难,远行容易受到自然条件的限制。

随着现代社会的发展,虽然交通便利,但这一禁忌依然深刻影响着人们的行为习惯。

它提醒人们,尊重季节变化、顺应自然规律,避免在不适合的时节进行高风险活动。

虽然这种禁忌,没人逼着你遵守,但毕竟这是几百年的说法,都是经验之谈。

后六月

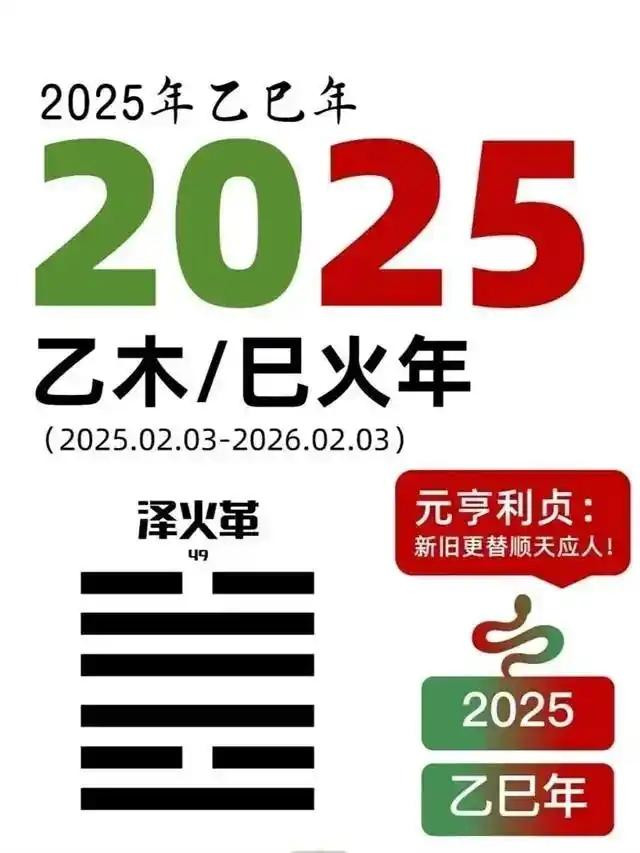

2025年是乙巳年,乙属木,巳属火,五行上“木生火”,“火克金”。

红属火,在五行里压得住木和金,对付不稳定的年份和命局,穿红是最简单、最接地气的法子。

“后六月穿红”——红色的文化符号与心理调节。

红色,在中国文化中是一个极具象征意义的颜色。

无论是节庆、婚礼,还是其他重要的文化仪式,红色总是代表着喜庆、力量和新生。

而“后六月穿红”这一说法则将这一传统色彩与心理调节结合,成为一种文化现象。

在许多人心中,红色不仅仅是传统的象征,更是一种情感的寄托,尤其在经历过重大社会事件后,红色的象征意义愈加深刻。

穿上红色,仿佛是一种心理的自我安慰与激励,提醒着人们不忘初心,坚守内心的力量。

红色的文化符号与心理调节紧密相关。它通过视觉的冲击作用,激发个体的积极情绪,带来安全感和希望。

在特定的历史时刻,人们通过穿戴红色,释放压力,寻找到一种情感上的依托,如“本命年穿红袜子,红内衣。”

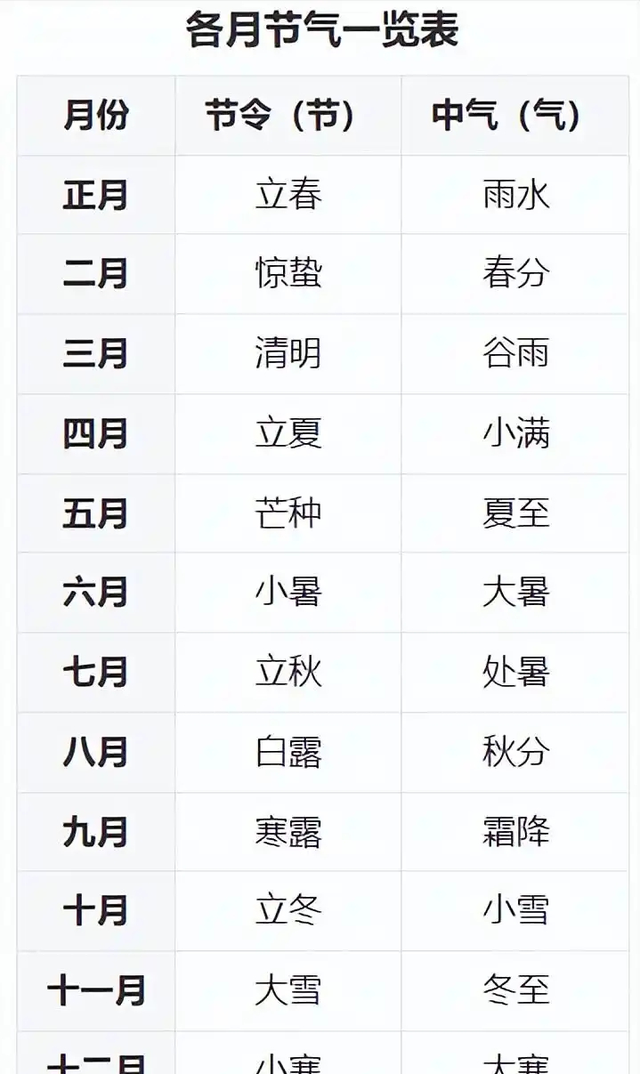

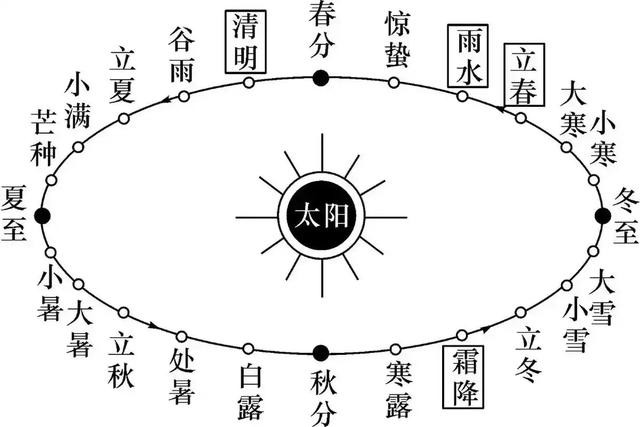

节令变化

节令变换是大自然赋予人类的规律性变化,随着季节交替,气候、光照、温度等因素不断变化,人类不断适应和应对这些自然变化。

从最早的农耕文明到现代社会,人类逐渐发展出多种应对节令变换的方式,不仅通过衣物、饮食调整来应对季节的冷暖变化,也通过文化智慧丰富生活方式,赋予季节更多的意义。

古人早已通过节令来安排农事活动,春种秋收的节令性活动影响着人类生产生活的节奏。

中国的二十四节气便是对自然变化的精确总结,不仅帮助农业生产,也通过丰富的节令文化融入了传统节日和习俗。

与此同时,现代社会也在不断更新适应节令变化的方法,比如通过空调、取暖设施应对温度变化,借助全球化资源调整饮食习惯。

今年的三伏天与往年不同,它的持续时间较短,仅有不到一个月的时间,集中发生在农历六月。

这段时间从7月20日开始,持续至8月18日,几乎全部都在夏季的早期阶段。

通常,三伏天的影响是漫长且高温的,但今年的夏季节气似乎提前到了顶点。

气温持续攀升,尽管持续时间短暂,但高温天气的影响仍然无法忽视,这意味着,大家需要更加注意防暑降温,避免暴露在强烈阳光下,以保持身体健康。

同时,由于三伏天出现较早,部分地区的农作物可能受到早期高温的影响,作物的生长节奏可能会有所不同。

对于居民来说,虽然三伏天的时间短暂,但却需要更集中地应对高温带来的挑战。

“半年节”的由来

农历六月初一的“半年节”是中国传统节日之一,具有深厚的文化底蕴。

这一天标志着夏季的中期,象征着农作物的夏熟收割和秋季播种的过渡,寓意着农业社会的丰收与祈求。

在这一特殊的日子里,农民和家庭会举行祭祀仪式,表达对自然神灵和祖先的感恩。

传统中,这一天也是祈愿家业兴旺、生活顺遂的时刻,人们会在这一节日里,祈求丰收、健康与平安,期待着下一半年的顺利。

从文化角度看,“半年节”体现了中华民族深厚的农耕文化,也反映了对自然规律的尊重。

禁忌

在传统习俗中,农历六月初一这一节日有一项重要的禁忌,那就是避免前往阴暗潮湿的地方。

这一禁忌源自古老的民间信仰,认为这些地方容易滋生病菌、毒虫,且常伴有不祥之气。

在这个时节,气温逐渐升高,湿气也随之增加,若长时间处于阴湿环境中,不仅容易生病,还可能影响身体的健康状况。

阴暗潮湿的地方容易成为细菌和霉菌滋生的温床,给人体带来潜在的健康风险。

所以,为了避免身体的不适和疾病的侵袭,传统上建议人们远离这些地方,尤其是避免进入久未通风或密闭的空间。

这种习俗提醒人们保持身体的清爽和健康,远离不利的环境,以便顺利度过炎热的夏季。

在农历六月的传统节日中,饮食禁忌是非常重要的一环。

尤其是在迎接酷暑和三伏天来临之际,选择适合时令的食物成为了保持健康的重要手段。

传统上,有一种禁忌是避免食用血腥味重的食物以及韭菜,因其被认为对人体健康不利。

血腥味重的食物常常让人感觉胃口不佳,而韭菜则被认为容易引起体内湿气,不利于消化系统的健康。

在这个时候,选择应季的瓜果是更为明智的做法。

时令瓜果如西瓜、蜜瓜、桃子和李子等,不仅口感清爽,富含水分,还能帮助人体降温,保持水分平衡。

这些水果含有丰富的维生素和矿物质,帮助清热解暑,消除身体内的燥热感,并且为身体补充所需的营养。

总的来说,以上的很多习俗,虽然没有什么科学依据,但都是老一辈人经验,同时也承载了人们对美好生活的向往。

关于闰六月,你的家乡还有哪些习俗?

参考资料

中国天文学会. 《中国天文年历(2025)》. 科学出版社, 2024年版.